新闻中心

- “人”者无疆·学生全球胜任力提升项目 | 历史学院乌兹别克斯坦花剌子模地区文化遗产调查项目系列新闻报道

- “2025中意城市文明对话”在意大利举行 历史学院系列研究成果发布

- Gale全球学术产品副总裁Seth Cayley一行到访历史学院

- 首届清史与地域文明研究研讨会暨“延河之光”党建结对签约仪式举行

- 青春启航·筑梦史院 | 中国人民大学历史学院2025级本科迎新工作顺利开展

- 史苑新蕊·学脉薪传 | 中国人民大学历史学院2025级研究生迎新工作顺利开展

- 第三届谭嗣同与晚清史研究学术研习营暨谭嗣同诞辰160周年学术研讨会召开

- 《历史时期川陕交通地理与中华文明统一性虚拟仿真实验》成功入选第三批国家级一流本科课程

- 会议报道 | “理解亚洲:海洋亚洲的环境与技术”青年学者工作坊顺利举办

- 第一期中国人民大学文化遗产调研项目学生团队招募通知

- 聚焦创新发展 助力科研提升 中国人民大学科研机构能力提升交流会首期会议召开

- 《中国古代佛教史学批评史》新书座谈会暨国家社科基金重大项目“中国佛教方志研究与数据库建设”工作推进会举办

- “2025年中国世界中世纪史论坛暨常务理事会会议”在我校成功举行

- 历史学院举行世界史学科建设座谈会

- 传承·守望·致远 人大史学与校友发展主题论坛隆重举行

- 历史学院召开全体教职工大会宣布干部任免

- 国家文物局 中国人民大学文化遗产创新研究院揭牌成立

- 中国人民大学南岛语族与海洋文明研究院成立暨“南岛语族与海洋文明”学术研讨会举行

- 人民大学+人民日报社,共同学习!

- 中国人民大学传达全国两会精神学习会暨党委理论学习中心组(扩大)专题学习会召开

- 中国人民大学历史学院“绎思”学术活动季正式开幕

- 历史学院党委召开巡视整改公开大会暨整改成效综合评估进驻会

- 历史学院2024年“白羽迎新杯”教职工羽毛球交流赛顺利举行

- 中国人民大学新时代全面深化综合改革工作会议召开

- 中国自主的知识体系成果发布会(2024年秋季)举办

- 四方联合共建中国清史南方研究院签约揭牌暨中国人民大学与江苏省社科联合作签约仪式举行

- 通州·全球发展论坛(2024)分论坛八 “多元文明历程与全球文明发展”在京举办

- 潘基文出席通州·全球发展论坛(2024)并作特别演讲

- 87周年校庆学术活动—— 历史学自主知识体系建构与学科融合主题报告会

- 中国人民大学召开首次新时代学科发展工作会议

- 中国人民大学党纪学习教育警示教育会召开

- 朱浒:关于建构中国历史学自主知识体系的几点思考

- 中国共产党中国人民大学历史学院党员大会胜利召开 选举产生新一届党委委员、纪委委员

- 中国人民大学党委第三巡视组向历史学院党委反馈巡视情况

- 中国人民大学历史学院“牢记领袖嘱托·青春奋进今朝”主题联学活动顺利举办

- 历史学院党委理论学习中心组召开专题学习扩大会暨 “中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展”研讨会

- 历史学院召开全体教职工大会总结2023年度工作

- 戴逸:把自己的学术生命与清史事业融为一体

- 我校历史学科五项成果入选第九届高等学校科学研究优秀成果奖 (人文社会科学)拟奖励名单

- 讣告 | 沉痛悼念戴逸先生

- 中国人民大学人事人才制度改革文件宣讲会召开

- 中国人民大学新时代组织工作会议召开 深化学校党的建设和组织工作系统性改革

- 我院多项重大重点课题成功立项

- 我院两项成果入选北京市第十七届哲学社会科学优秀成果奖拟授奖成果公示名单

- 世界史学位授权点评估会顺利举行

- 《唐宋历史评论》入选为CSSCI(2023—2024)收录集刊

- “建设中华民族现代文明”学术研讨会在京召开

- “唐宋史研究的新时代”学术会议成功举办

- 会议报道—中国历史学科自主体系建设规划调研座谈会

- 历史学院参加第六十届田径运动会,取得可喜成绩

“人”者无疆·学生全球胜任力提升项目 | 历史学院乌兹别克斯坦花剌子模地区文化遗产调查项目系列新闻报道

中乌两国相距万里,两国友谊交往源远流长,西汉时期武帝就曾派使者出使大宛(今费尔干纳盆地一带)。2024年1月23日,在乌兹别克斯坦共和国总统米尔济约耶夫对中华人民共和国进行国事访问时,习近平总书记就曾指出,双方将进一步扩大教育、文化、旅游、考古等领域合作,加强教育和学术机构、友好协会、艺术团体等领域友好交流。中方欢迎乌兹别克斯坦加入亚洲文化遗产保护联盟,双方愿在联盟框架下共同开展古代文明研究、联合考古、古迹修复、博物馆交流等方面的务实合作。

为推动中乌文化交流,支持在校学生开阔国际视野、感悟不同文明、传播中国声音、讲好中国故事,8月11日至8月15日,中国人民大学历史学院在国际交流处的支持下,开展“人”者无疆-乌兹别克斯坦花剌子模地区文化遗产调查项目。研学团先后参观考察了努库斯、希瓦、贝鲁尼等地的古迹和博物馆,并与卡拉卡尔帕克斯坦人文研究所、萨维茨基博物馆、花剌子模州研究院等机构开展学术交流和合作洽谈。

本次文化遗产调查项目由中国人民大学历史学院院长胡恒、副院长张林虎、邱靖嘉、考古文博系陈晓露和林崇诚等老师带队,来自历史学院的10名硕、博士研究生参与。

研学团到达卡拉卡尔帕克斯坦人文研究所

(一)开启中亚文明探索之旅

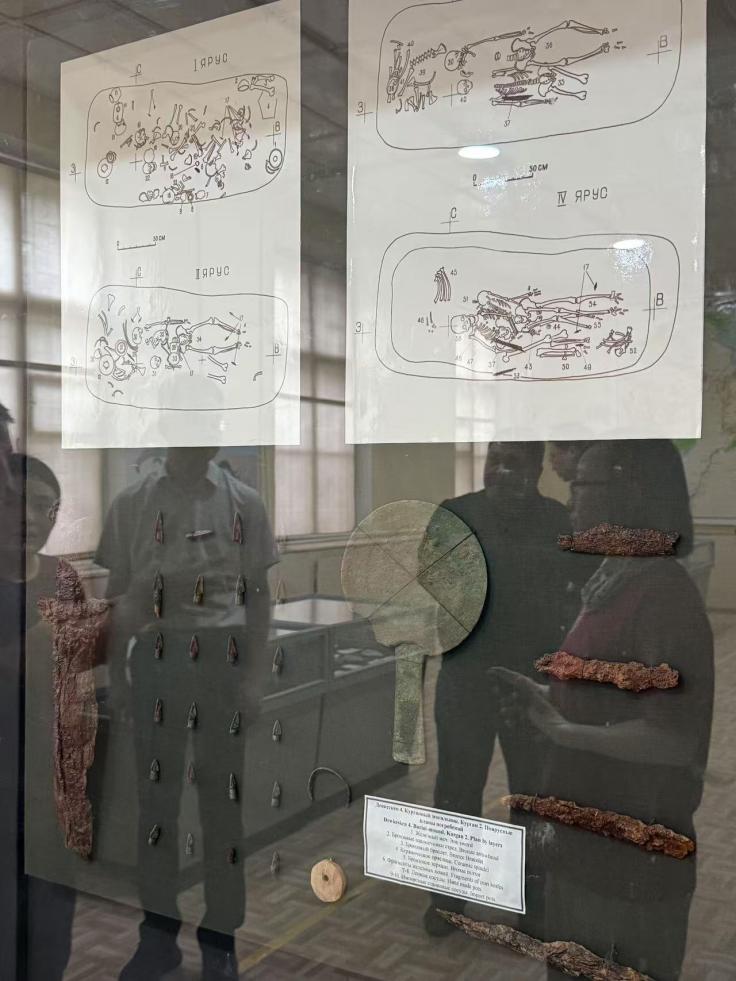

8月11日,研学团到达乌兹别克斯坦的次日,师生们来到了位于努库斯的卡拉卡尔帕克斯坦人文研究所,参观了文物库房,对花剌子模地区出土的代表性文物进行了细致的观摩。

卡拉卡尔帕克斯坦人文研究所文物库房部分馆藏石器展示

卡拉卡尔帕克斯坦人文研究所文物库房部分馆藏青铜器展示

通过对从青铜时代以来卡拉卡尔帕克斯坦共和国出土文物的系统观摩,师生们对花剌子模地区的考古学文化面貌建立起了初步的认识。

研学团参观卡拉卡尔帕克斯坦人文研究所文物库房

研学团与卡拉卡尔帕克斯坦人文研究所工作人员讨论

卡拉卡尔帕克斯坦人文研究所的副所长Azamat Mirzabaevich热情接待了研学团,举行了座谈会。Mirzabaevich副所长对去年一年中国人民大学历史学院和研究所联合进行的考古发掘项目给予了高度肯定。

研学团和卡拉卡尔帕克斯坦人文研究所工作人员座谈

双方就下一步合作签署了协议,计划开展在教学、科研方面进一步的深入合作,互赠礼物并合影留念。

历史学院院长胡恒老师和卡拉卡尔帕克斯坦人文研究所签署进一步合作协议

双方互赠礼物

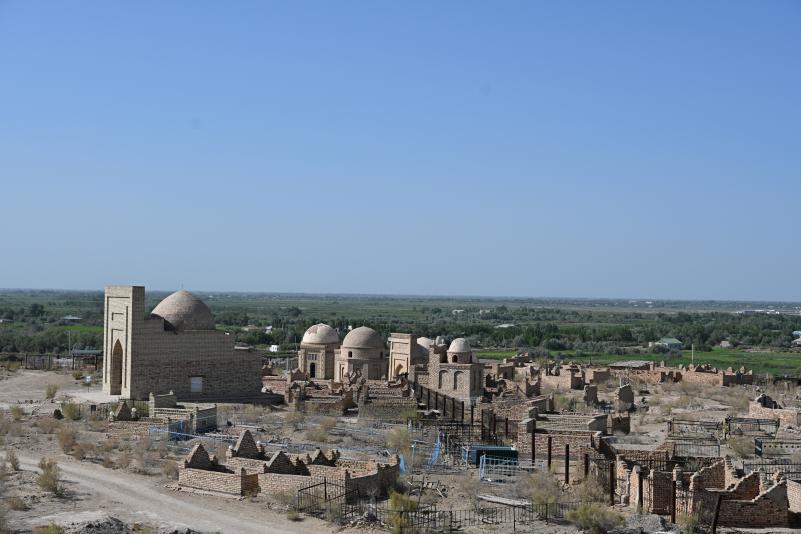

11日下午,研学团参观了努库斯郊外的Mizdakhan墓地,这是一处墓葬建筑群,占地约200公顷,延续使用的时间非常长,最早的墓葬建于公元前4世纪,直到今天仍在使用。

研学团参观Mizdakhan墓地

研学团阅读Mizdakhan墓地讲解

当地流传着一个传说,称这里是亚当的安息之地,这或许解释了它在古代为何具有神圣地位。这里曾盛行琐罗亚斯德教,在中世纪时期,琐罗亚斯德教和伊斯兰教的传统交织在一起,这一点从已发掘的墓葬遗址中可见一斑。

Mizdakhan墓地建筑外部风貌

Mizdakhan墓地建筑内部风貌

首日的交流不仅拉近了双方的距离、深化了彼此理解,更为后续几天的实地探访与文化交流搭建了良好平台。当对花剌子模地区的历史渊源与文化特质有了初步了解后,研学团师生满怀热忱,继续在中亚这片热土中,在对文化遗产的探索之路上稳步前行。

(二)馆藏与田野之间:对话花剌子模文明

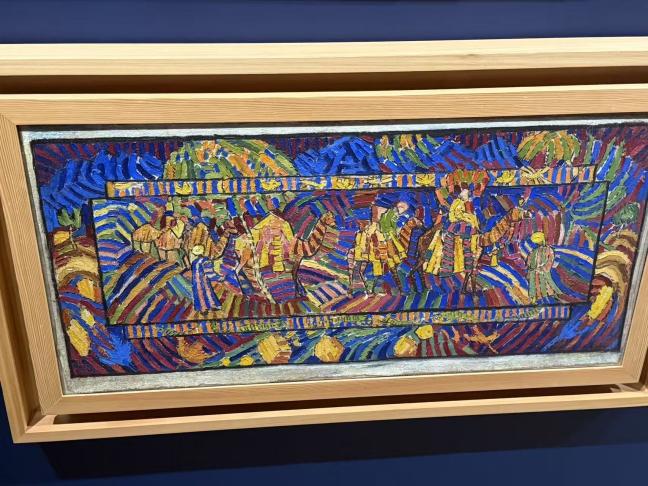

8月12日上午,研学团参观了萨维茨基博物馆。这座博物馆被誉为“草原上的卢浮宫”,1966年由乌克兰艺术家伊戈尔·萨维茨基(Igor Savitsky)主导建立并担任首任馆长。他在1950年首次到访卡拉卡尔帕克斯坦参加花剌子模考古与民族调查团,随后迁居卡拉卡尔帕克斯坦的首府努库斯,收藏许多当地文物,并说服当局在努库斯开设一座博物馆。

萨维茨基博物馆部分艺术品照片-1

萨维茨基博物馆部分艺术品照片-2

努库斯美术馆最初建立时展品大多是卡拉卡尔帕克斯坦地区出土的考古文物与当地手工艺品,多为萨维茨基亲自收集而来,他也收集当代中亚艺术家的作品,并购买与中亚相关的俄罗斯艺术家作品,包括构成主义、立体主义、未来主义以及新原始主义等前卫艺术的不同流派,其中不乏许多被苏联政府视为颓废艺术而禁止的作品。

萨维茨基博物馆部分文物照片-1

萨维茨基博物馆部分文物照片-2

萨维茨基博物馆馆长Gulbahar Izentaeva和考古部主任Oktyabr Dospanov热情欢迎研学团师生的到来,双方举行了学术交流座谈会。Izentaeva馆长向人大师生介绍了博物馆的兴建历史,并对人大历史学院近两年来在卡拉卡尔帕克斯坦共和国进行的考古发掘表达了衷心的钦佩。她祝愿发掘顺利进行,再创佳绩,并对未来博物馆和历史学院的合作计划进行了展望。

萨维茨基博物馆馆长向师生们介绍博物馆历史

萨维茨基博物馆馆长和师生们座谈

博物馆考古部Dospanov主任详细讲解了自己自上世纪末以来在卡拉卡尔帕克斯坦共和国进行的考古发掘工作,并带领研学团参观了陈列文物。

萨维茨基博物馆考古部Dospanov主任发言

他指出,卡拉卡尔帕克斯坦的物质文化所传达出来的文化交流信息非常丰富,目前他们正试图通过科技手段(如动植物考古)、新民族志材料等方向进行进一步的解读。这些文物材料对进一步了解卡拉卡尔帕克斯坦地区古代社会的文化根基,以及该地区丝绸之路和与西亚地区(如伊朗)、东亚地区(如中国)的联系有着重要意义。出于文明交流互鉴的目的,他也非常期待双方在考古领域的进一步合作。参观结束后,双方合影留念。

萨维茨基博物馆考古部部长为师生讲解文物

研学团和萨维茨基博物馆工作人员合影

12日下午,研学团来到卡拉卡尔帕克斯坦共和国国立博物馆参观,馆长Rzaeva Jamila热情接待了人大师生。在Jamila馆长和馆方工作人员的讲解下,师生们从生物学、考古学和人类学三个角度深入了解了卡拉卡尔帕克斯坦共和国的自然物产、历史沿革和风土人情。

研学团在馆长的带领下了解卡拉卡尔帕克斯坦共和国历史

研学团在工作人员带领下参观卡拉卡尔帕克斯坦共和国国立博物馆

参观结束后,研学团在博物馆前合影留念。

研学团与工作人员在卡拉卡尔帕克斯坦共和国国立博物馆馆前合影

结束博物馆参观后,研学团在卡拉卡尔帕克斯坦人文研究所研究员Abutalib Bekbauliyev的陪同下,来到Chilpik Kala遗址调研。

Chilpik Kala今貌-1

Chilpik Kala今貌-2

该遗址位于努库斯以南约43公里处,位于阿姆河右岸,是琐罗亚斯德教徒用来进行天葬的场所,历史超过2200年。琐罗亚斯德教徒禁止腐烂的尸体玷污大地,因此死者被放置在天葬台上,供猛禽享用。当肉从骨头上剥离后,教徒们将骨骼遗骸收集到陶器容器中,即所谓的“纳骨瓮”中,然后埋葬。这种埋葬方式深深植根于琐罗亚斯德教哲学,反映了对自然元素的深切尊重。参观学习后,师生们一起合影留念。

Abutalib Bekbauliyev研究员向研学团师生讲解遗址情况

无论是收纳艺术精粹的殿堂、镌刻宗教印记的遗址,还是承载历史记忆的馆中珍品、留存文明痕迹的野外现场,研学团的脚步始终穿梭于花剌子模的文化脉络之间。每一次驻足的沉思、每一次对话的碰撞,都在和这片土地过去的文明无声地对话。而接下来,他们将走进更多考古现场,直面千年历史的真实痕迹。

研学团在Chilpik Kala合影留念

(三)深入考古现场,见证中乌合作

8月13日上午,研学团师生来到卡拉卡尔帕克斯坦南部城市贝鲁尼市,拜访当地市长Ikram Xidirov先生。从2024年开始,人大历史学院师生与卡拉卡尔帕克斯坦人文研究所合作,对位于其辖境的阿卡察可汗·卡拉(Akchakhan kala)遗址持续性的考古发掘。

研学团和贝鲁尼市市长座谈

Xidirov市长对研学团师生的到来表示热烈欢迎,表示地方政府愿尽最大努力支持中乌考古发掘的进行,认为这是中乌两国文化交流和友谊的见证。双方互赠礼物,并合影留念。

历史学院院长胡恒和贝鲁尼市市长互赠礼物

13日下午,研学团来到阿卡察可汗·卡拉遗址发掘工地现场,参观和慰问正在进行发掘中的由人大历史学院师生。

研学团师生在阿卡察可汗·卡拉遗址指导学习-1

该发掘项目是人大历史学院考古文博系重启国际合作以来的首个中外联合考古发掘项目,也是人大考古实践国家文物局“大考古”思路的重要举措。作为目前花剌子模地区迄今所知保存最好、规模最大、内涵最丰富的遗址,阿卡察可汗·卡拉遗址具有极高的考古学价值。师生参观结束后,共同合影留念。

研学团师生在阿卡察可汗·卡拉遗址指导学习-2

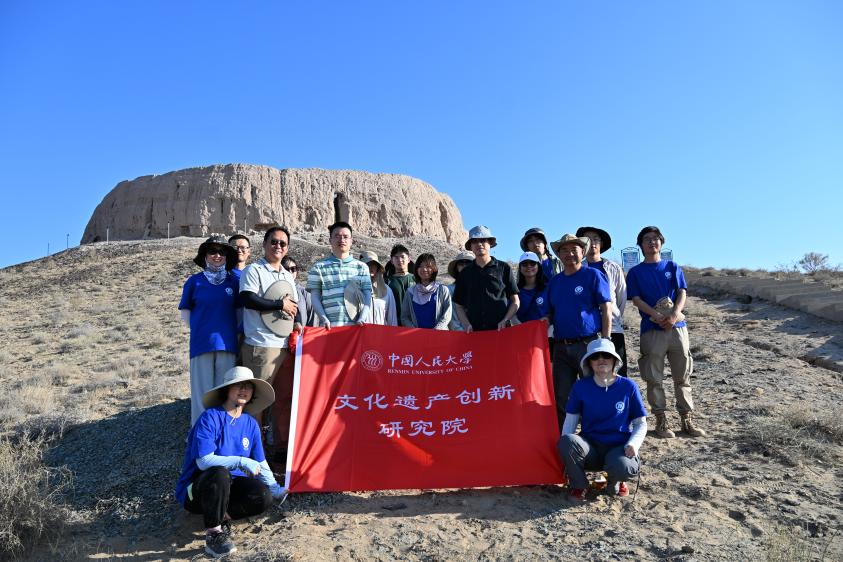

研学团师生在阿卡察可汗·卡拉遗址合影留念

8月14日上午,研学团师生来到花剌子模州研究院,与研究院Ikram Abdullaev院长进行了座谈。

研学团与花剌子模州研究院Ikram Abdullaev院长座谈

Abdullaev院长对研学团正在包括花剌子模州地区进行的文化遗产调研项目给予了高度肯定,对历史学院在卡拉卡尔帕克斯坦共和国进行的考古发掘项目表示了衷心慰问。

研学团和花剌子模州研究院互赠礼物-1

研学团和花剌子模州研究院互赠礼物-2

Abdullaev院长期待未来人大历史学院能够进一步和花剌子模州研究院开展考古方面的深度合作,双方互赠礼物并合影留念。

研学团和花剌子模州研究院工作人员合影留念

座谈会结束后,研学团师生来到由花剌子模研究院主持发掘的Kaladzhik Kala遗址参观学习。该遗址被认为是古代花剌子模地区最古老的堡垒之一。堡垒的墙高达14米,宽2.5米。从堡顶俯瞰,可欣赏到沙漠沙丘的壮丽景色。沙漠边缘与配有灌溉系统的农业田地相连。

Kaladzhik Kala遗址风貌-1

Kaladzhik Kala遗址风貌-2

深入花剌子模地区的考古现场,不仅让研学团师生亲眼见证了中乌两国考古领域合作的丰硕成果,更深刻感受到跨越千年的文明对话在当代焕发出的勃勃生机。从政府层面的支持到学术机构的协作,从遗址发掘到文物保护,中乌双方正以务实行动推动着丝绸之路文化遗产的共同研究与传承。每一步勘察、每一次握手、每一场对话,都在为两国的人文交流注入新的活力。

研学团在Kaladzhik Kala遗址与花剌子模州研究院研究人员合影留念

(四)漫步希瓦古城,造访千年城址

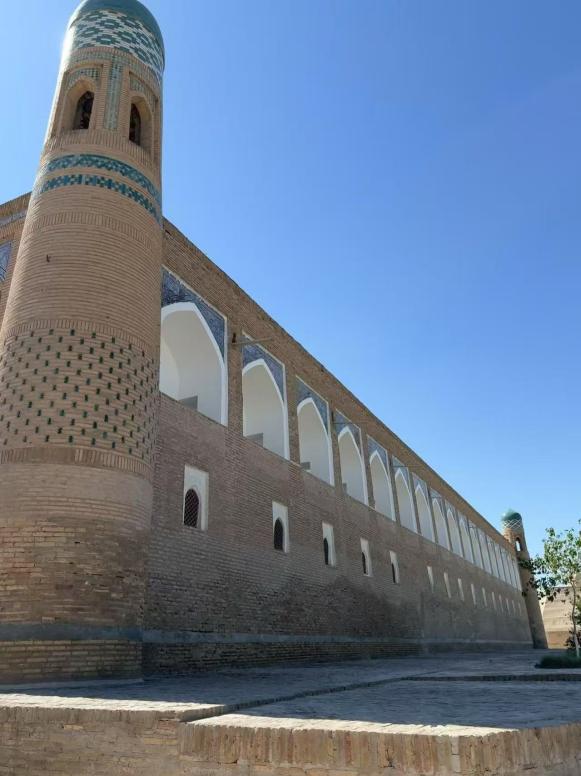

8月14日,研学团师生来到了希瓦古城(Khiva),开展文化遗产调研项目。希瓦古城始建于公元10世纪花剌子模王朝时期,17世纪成为希瓦汗国首都。

希瓦古城风景一览-1

其名称源自波斯语“希瓦克”(意为“清冽的泉水”),因古城内有多处天然泉眼而得名。1990年,希瓦古城的伊钦·卡拉内城以“保存最完整的中世纪穆斯林城市”被列入世界文化遗产名录。

希瓦古城风景一览-2

内城内完整保留了17世纪以来的建筑格局,包括清真寺、经学院、宣礼塔等近200座历史建筑。2014年中乌两国启动联合修复项目,中国团队采用传统工艺完成阿米尔·图拉经学院等建筑的修复及环境整治,工程于2019年竣工。

希瓦古城风景一览-3

希瓦古城风景一览-4

研学团成员在希瓦古城内发放问卷调查,对来自亚洲、欧洲等地的游客和希瓦古城本地居民及文旅从业者发放问卷进行了调研。

研学团成员对希瓦古城内商贩进行采访

研学团成员对希瓦古城内居民进行采访

近40份问卷直观呈现了希瓦古城文旅业的发展情况,在交流过程中,研学团也对希瓦古城未来的文化遗产保护利用提出了切实可行的建议。

研学团成员对希瓦古城内游客进行采访-1

研学团成员对希瓦古城内游客进行采访-2

此外,研学团参观了中国团队参与修复的阿米尔·图拉经学院,共同欣赏中国智慧漂洋过海大放异彩。

中国参与修复援建的阿米尔·图拉经学院

8月15日,研学团开启了为期一天的古城址调查之旅。研学团先后参观了Guldursun Kala、koi-Krylgan Kala、Angka Kala、Jonbas kala、Ayaz Kala、Toprak Kala等遗址。

城址今貌-1

城址今貌-2

這些古堡兼具防御与聚落功能。通过古堡结构及物质遗存,仿佛能窥见当时的繁荣景象。如今这些古堡虽已侵蚀风化,但历史印记似乎仍然向师生诉说着古文明的辉煌与沧桑。

城址今貌-3

城址今貌-4

“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富”,古丝绸之路作为连接东西方的重要交通通道,见证了无数文明的交汇与交流。中国和乌兹别克斯坦作为丝绸之路上的两大重要节点,彼此影响深远。两千多年的历史交往,不仅促进了经济贸易繁荣,更重要的是带来了文化、宗教、艺术等各个社会领域的交融。

研学团师生在城址前合影留念-1

研学团的师生们在这场中亚之旅中,真切触摸到了文明传承的温度,也聆听了文明对话的回响。他们行走在千年遗迹之间,不仅用眼睛见证历史的层叠,更以心灵体验生活的真实。在古老遗址的气息中,在民间手艺的脉络里,他们采集的不仅是知识,更是对人类智慧生生不息的感动。这一刻,考察不再是单纯的学习,而成了一次次与文明深层的相遇,一场对创造与传承的虔诚致敬。研学团的师生们在异国他乡的文化魅力中,感受中乌两国在新时代焕发出的合作活力。归程亦是启航,同学们对两大文明之间碰撞与融合的探索将永无止境。

研学团师生在城址前合影留念-2

| 友情链接: |

|

| 快速通道: | 中国人民大学 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |